小雪刚过,全国大范围进入“速冻”模式,关于过冬方式,从古至今,出现了许多“御寒神器”,让我们一起去看看,古代人和现代人,都是如何花式过冬的!

很多人可能很好奇,在没有供暖设施的古代,人们是如何捱过漫漫冬日的?

为了抵御寒冷的空气,古人可谓是绞尽脑汁,前前后后也创造发明出了各式各样的保暖神器。

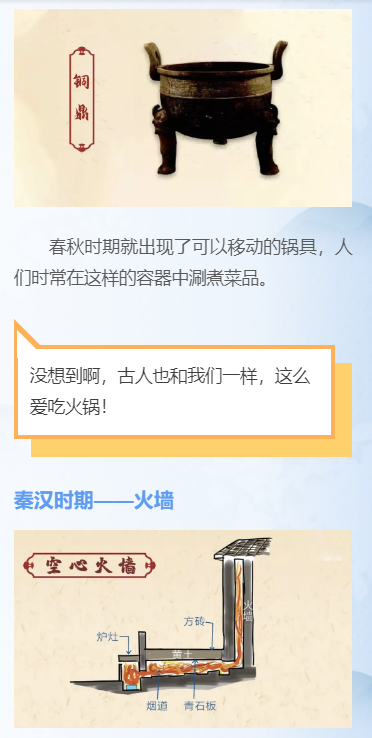

这种火墙有点像最原始的暖气,是用方砖、黄土、青石板等材料搭建起的配有炉灶、烟道的空心火墙,这种取暖方式,曾在当时风靡一时。

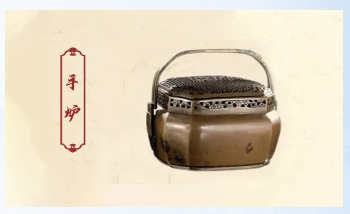

唐朝的经济继续发展,取暖设备也有了很大的改变。初代暖手宝——手炉也在这时出现了。有点类似咱们现在的暖手宝,是在铜质的容器内放火种或者还有温度的炉灰,在那时,稍微有点身份的人在出行时都会带着这么一个物件。汤婆子是一种铜质或瓷质的扁扁的圆壶,上方开有一个带螺帽的口子,热水就从这个口子灌进去。在睡觉之前,古人会把汤婆子放进床铺暖床。黄庭坚还曾在《戏咏暖足瓶》中写到:“千钱买脚婆,夜夜睡到明。”

纸裘,则是平民百姓家最常见的一件保暖神器,是用较厚的楮皮纸做成衣服的样子,穿在外衣里面,既保暖抗风,又价格低廉,是贫穷人家的御寒首选。

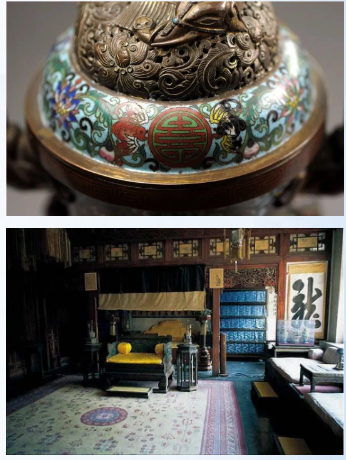

到了清代,暖气炉有了进一步的发展,不再是简简单单的取暖,甚至兼备了香薰的作用,其外壳也越来越精致,逐渐成为了达官贵族手中把玩的艺术品。在宫中,取暖的设备又提升了一个档次,清朝的宫殿内暖阁中设有“地暖”,就是在与殿内烟道相连接的炉膛里由太监专门负责生火,殿内温度随着地面温度的变化而不断升高,以达到取暖的作用。

随着天气逐渐变冷,朋友圈也出现了各种各样御寒神人:

那些可以走路到达的地方,尽量都用步行到达,因为活动活动身上还觉得挺暖和,要在车站在寒风中等车超过五分钟都是一种勇气,即使乘坐公共汽车和地铁,座位上冰冷的温度都让人没有勇气坐下。

多少人在冬天都有这么一个习惯动作,把双手压到屁股底下取暖,坐麻了就把手拿出来甩两下,之后再继续放下面取暖。

当天气逐渐转冷,每天起床都变成了一种勇气。

“老板,不是我不想上班,实在是床把我封印住了啊!”

为了能让大家度过一个暖暖和和的冬日,秦宝牛肉总结了这些暖身暖胃暖心大法,快拿出小本本记好了!

既然温暖留不住,天冷就该穿秋裤。以前那些对秋裤嗤之以鼻的人,早就加入了真香大军,秋裤虽然也不厚,但穿上秋裤,确实会感觉暖和很多。

如果你是超级怕冷星人,这些保暖小物件即刻就安排起来!即使是外出逛街,揣着这些保暖神器,多多少少会起到保暖效果。小Tip:暖宝宝和暖手宝不能在被窝里使用哦!

对于吃货来说,暖气、秋衣秋裤的保暖效果都比不上吃一顿热乎乎的锅子来得痛快。炖一锅热气腾腾的白萝卜牛骨头汤,在寒冷的冬夜中喝上一口,好生安逸!冬季,昼夜温差大,如果衣服穿不对,很容易受寒。《本草纲目》中有提到,白萝卜是可以当做饭吃的。且白萝卜生熟皆宜,生吃味辛性寒,做熟以后吃味甘性微凉,有“小人参”之称。且白萝卜中富含可以帮助消化的酶,与牛骨头一起熬汤可以解腻。牛骨头选料很重要,不新鲜的牛骨头会让熬出来的汤失去其本身的鲜味。秦宝牛肉的棒骨切断可以省去您在家中处理牛骨头的麻烦,营养物质可以更好地吸收到汤中。

做法:买回秦宝牛棒骨,回家后先将其洗干净后用清水浸泡两小时以上,期间要记得搅动并且换水,然后把牛骨头冷水下锅放入锅中焯水,用中火或者大火煮至沸腾以后,把汤面浮沫捞出,把切好的姜片放入汤中,转成小火熬制三小时以上。待牛骨汤煮好以后,把锅中的碎骨渣和佐料捞出,在把白萝卜切成块,和葱段,盐一起再煮七八分钟,白萝卜牛骨汤这样就做好啦!喝汤以后再在里面熬点自己喜欢的蔬菜,香醇温暖的感觉一步到“胃”,冬日幸福感即刻爆棚!

冬季,虽然体寒温度较低,

时常让人感觉到寒冷,

但是,暖和和的锅子,

热乎乎的奶茶,烫手的烤红薯,

也总是让人充满幸福感,

关注秦宝牧业,

让秦宝伴你度过凌冽寒冬!