“我要是皇帝,我还至于这么每天拼死拼活地打工吗?”

“我要是皇帝,我还用每天发愁工作餐吃什么吗?”

“我要是皇帝,那不是要什么有什么?满汉全席,安排!”

嘿!你还真不知道,皇帝真的不一定有你想象的那么逍遥自在。

先说说,这最显著的差别,我们吃的,那叫“饭”,皇帝吃的,那叫“膳”。何为“膳”?《周礼》中说“膳之言善也,今时美物曰珍膳”。每天侍奉皇帝吃饭的机构叫做“御膳房”,早上皇帝盥洗完毕以后,御膳房就会将各类点心和茶汤呈到皇帝面前,皇帝吃饭还有用膳音乐。(瞧瞧人家这排场)

在汉代之前,皇帝们的口福并没有那么好。因为那时炊具种类并不算多,即使厨师的厨技再高超,也只是巧“厨”难为无“锅”之炊。到了汉武帝时期,张骞任使者出使西域,很多美味才自此在中国安家。

没想到吧?以前只知道张骞是丝绸之路的开拓者,却不知他也是“舌尖上的丝路”的主角呢!

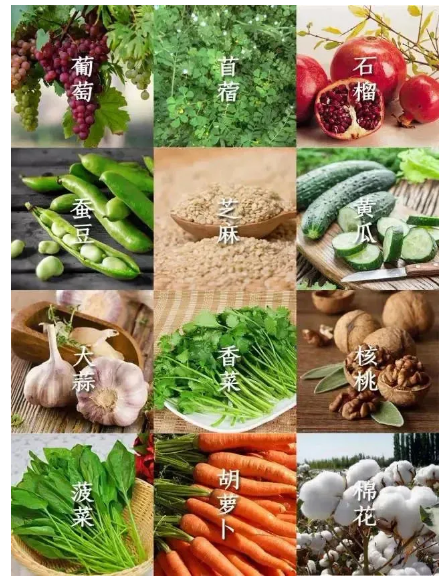

张骞从西域带回来了菠菜,核桃、蚕豆、石榴、苜蓿、香菜、石榴、蚕豆、土豆、芝麻、西瓜、甜瓜、洋葱……所以现在我们能吃到这么多丰富的蔬菜,还得谢谢张骞。

听说汉武帝还是香菜的重度爱好者,很多菜肴中都要加点香菜。(不吃香菜er绝对无法理解。)说起来,苜蓿还是从那以后开始带回来种植并用于饲牛的,故在汉代初期就有“饲苜蓿、重改良,牛质龟昔两牛一乘,今一牛一乘牛肉“的记述。当前,秦宝牧业饲养的秦宝牛选择的母本秦川牛就是在那时开始用苜蓿喂养的,饲料的变化使得牛日益精壮且肉的品质也越来越高。

从汉末开始,皇宫中开始盛行奢靡之风,大臣宴请皇帝的现象出现,慢慢地,这种为了答谢皇帝提拔之恩的宴会,在那时被称作“烧尾宴”。“烧尾”有两重意思,一种是他的身份、地位发生变化,需要将旧的“尾巴”烧掉,以便适应现在的新处境。另一种是说这两个字取自“神龙烧尾,直上青云之欹意”,有鱼跃龙门的意思。在唐宋之前的某些生产力并不发达的时期,牛更是非常珍贵。苏轼有说过,在当时“丧牛如丧子”。

唐朝的皇帝为了吃到牛肉绞尽脑汁,只有在“烧尾宴”上才能吃一道“水炼犊”——牛犊做的汤菜。且为了不被百姓所诟病,皇帝找的理由是:“牛犊不算牛,不影响生产”来搪塞过去。

不像现在的我们,牛肉的菜品越来越多,人们对牛肉的品质要求也越来越高。秦宝腊牛肉、秦宝酱牛腱等也成了陕西人家家户户逢年过节必备熟食。秦宝牧业一直秉承着“安全、健康、美味”的原则,坚持自繁自育。建有先进的屠宰生产线,国际标准分割工艺,21道检验检疫工序,全程冷链配送。国内首家从农场到餐桌的全程质量控制体系,确保了产品的生产加工及流通安全。强化产品安全保障,坚持高品质供应。

说起在吃上最有猎奇心理的,那非明代皇帝莫属,史料记载,明熹宗不仅爱干木匠活儿,还爱吃烤蛤蜊、炒鲜虾、炒田鸡腿”等菜品,除此之外,甚至有的皇帝还爱吃土拨鼠……

除了菜肴以外,明代皇帝吃饭时,用的大都是高级的配备,材质以金、银、铜、锡为主,侍奉皇帝吃饭的官臣们会把做好的菜用黄布盖着,盒子装着,盒子顶上放着一把小曲柄伞、十个铃铛,待传菜大臣端着膳食上菜时,铃铛会发出声音,标志着皇帝要用膳了。膳食送到后,太监会跪着奉上,并要用方巾堵住自己的口鼻,以免口中呼吸的气影响到菜品。

但在明代,为皇帝准备膳食的地方——光禄寺的名声实则一般,朱元璋的祖父明熙祖,就曾说过:“吾平生甚不忍于事,于操膳,切忌忍之,保命也。”翻译成现代话就是:“我这个人脾气不好,一般遇到事从来不忍,但是我又很害怕我的厨子们,我不敢说不好吃,只能忍着,怕他们下毒,保命要紧。”

在膳食上,清代皇帝的菜品是最丰富的,但同时用膳规定也是最严格的。皇帝用膳之前有专人先测毒,古代的毒大都以硫化物为主,碰到白银会变黑,所以在皇帝进食之前,都会有专人用银器对其进行测试,并且太监尝尝后才能给皇帝吃。但无论皇帝多爱吃某一道菜,都得克制,如果哪天皇帝觉得某道菜好吃,说句“这道菜不错”,太监就会把这道菜往后摆一摆,如果皇帝连续尝了三口,这道菜就会被撤下餐桌。

在《清稗类钞》中,有一个关于道光皇帝的故事,传说有一天道光皇帝吃腻了工作餐就想喝口片儿汤,让御膳房的厨子去做,但厨子不满:真是钱少事儿多。随即打了一份报告给皇帝,说做不了。道光还是想吃:你们就帮我去宫外花40文买一碗不就好了,但还是遭到了拒绝。

乾隆皇帝时期。御膳房进呈了40颗荔枝,但皇帝把这些荔枝分给了太后两颗,10几个贵妃、嫔妃、贵人各一颗,最后留给他自己的也没几个了。

嘿!看了这么多,现在实现“荔枝自由”、“牛肉自由”的我们,还是比皇帝幸福的哈!美味佳肴随时都可以吃到,喜欢的菜多吃几口也没关系,也不用因为害怕别人给下毒吃太监吃过的菜。别羡慕皇帝!他真不一定有你吃得好!