昨天,全国各地都进入了今年的三伏天,极高的温度引得网友们纷纷吐槽:“一直期待的江浙沪集中供暖终于实现了。”“我真是处于赴汤蹈的毒圈中啊!”“我与烤肉之间只差一撮孜然了”

在这酷暑天气中,你“伏”了吗?

在古代,三伏天一样地难熬,《中国三千年气象记录总集》中记载,乾隆八年时,北京、天津、河北、山西、山东等整个华北地区异常炎热。据当时恰好待在北京的法国传教士测量,当年7月20日——7月25日的气温都在40℃以上,7月25日的温度甚至达到了44.4摄氏度。

陆游在这炎热的天气中曾写过:“万瓦鳞鳞若火龙,日车不动汗珠融。无因羽翮氛埃外,坐觉蒸炊釜甑中。”的诗句,可见在没有空调的那个年代,夏天有多么难熬。

古人:什么?研究出四大发明的我们,怎么会那么愚笨?我们研究出很多祛暑的小玩意儿呢好不好?

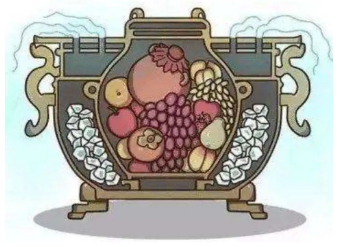

熟悉《甄嬛传》的朋友应该知道,在电视剧中出现了很多嫔妃们用来消暑降温的冰块箱,古人称其为“冰鉴”。最早记载冰鉴的书籍是《周礼·天官·凌人》,书中说,在冰鉴中不仅有冰块,中间还会盛放一些瓜果。

在周朝,周王室甚至成立了专门的管冰机构,这个机构的负责人被称为“凌人”,每年的12月份,这个机构的成员就会开采天然形成的冰块,之后放进冰窖中保存。在那个时候,一到三伏天,朝廷就会向官员们赐冰,就类似现在的高温补贴。“赐冰”的制度一直延续到了明清,那时还有“冰票”,官员们可以拿着冰票去领冰。唐朝的时候,还出现了卖冰的商贩,到温度特别高的时候甚至还会涨价。

说到冷饮,脑袋里是不是“你爱我我爱你蜜雪……”打住!古代的冷饮虽不像现在这么品类繁多,但说起来也是很馋人的呢!还是《甄嬛传》,沈眉庄被陷害假怀孕的那个夏天,她喝了很多的冰镇酸梅汤!唐朝的冰淇淋被称作“酥山”,其最底部是冰,上面覆盖着奶油酥油等,还会用花朵彩树来进行装饰。宋朝,冷饮店十分盛行,种类也很多,《事林广记》、《武林旧事》等书中记载,当时有木瓜汁、椰子酒、砂糖绿豆、雪泡梅花酒等饮品,果汁也很受欢迎,被称为“凉水”。元朝,出现了接近我们现在冰淇淋的“冻奶酪”,元好问《续夷坚志》中写到:“冰水冬日结冰,小于芡实、圆结如珠……盛行以蜜水调之,加珍珠粉。”马可·波罗在《东方见闻》一书中写到:“东方的黄金国里,居民们喜欢吃奶冰。”于是他带着这些消暑冷饮的见闻回到了意大利,后传入英国,出现了各式各样的冰淇淋。

在当时,平民百姓们还会用各种草药熬煮凉茶,看来当时为了对抗这酷暑,他们也是想出了不少妙招。

风轮就像我们的风扇和空调,古代有一种类似风扇的纳凉神器——风轮。古人还会在其中放入茉莉、素馨、建兰、麝香藤等香料,让凉风相伴的同时还有香味飘出,达到清香满殿的效果,但唯一不方便的是需要人手动摇动才能操作起来,有点像鼓风机。

这么一比,空调和风扇简直是现代人在夏天的续命神器!

但是一定要注意了,三伏天切勿一直吹空调。当室外温度高于室内温度时,很容易让进入冷气空间的身体一时难以适应,寒气会直接进入身体之中,容易让汗腺闭塞,中气内虚,患上暑湿感冒。清代李温在《闲倍偶记》中云:“一岁难过之关惟有三伏。精神之耗,疾病之生,死亡之至,皆由于此。”中医认为,人体一年当中的很多病症都是源于三伏天?因此可要千万小心,要防止寒气在这个时候入侵体内。

等进入三伏天,降水也随之多了起来,如果衣着过分单薄且经常进食冷饮,就很容易让湿气在体内留积太久使湿邪之气趁虚而入。

这点不需要我们过多叮嘱了吧,外出应避开高温时刻,多注意补充水分,谨防中暑!

北方关于三伏天一直有这样一句俗语:“头伏饺子二伏面,三伏烙饼摊鸡蛋。”伏天吃面食的习俗从三国时期就已经盛行,面食中富含多种糖类、维生素、矿物质,在满头大汗的伏天能为人体补充一些能量。且在夏季肠胃消化功能减弱,面食很好消化被人体吸收,不会给肠胃造成过多的负担。

很多地区都有三伏天吃牛羊肉的习惯。羊肉可以驱散体内积热,对经常吃冷饮的肠胃有益。牛肉性温、补中益气、滋养脾胃,如果你是中气不足、气短体虚的体质可在伏天适当多食牛肉进补。伏天应以清淡为宜,可以从必孚商贸中购买秦宝牛肉的牛骨回来熬一些牛骨汤,起到滋补益气的效果。

进入三伏天,

高温+雨水的固定搭配

就变成了复制粘贴。

今年的三伏天从7月11日开始,

进入超长待机的四十天。

在这四十天中,

要记得做好防暑降温工作哦!